-

Newsletter XI 2025

Klodin Erb „Johnny Woodhead&The Nightmärlies“, Video 2022, aktuell in der Ausstellung im Aargauer Kunsthaus in Aarau zu sehen. Foto:azw

Klodin Erb „Johnny Woodhead&The Nightmärlies“, Video 2022, aktuell in der Ausstellung im Aargauer Kunsthaus in Aarau zu sehen. Foto:azw

Die meisten Museen haben bei der Programmierung ihrer Häuser auch die möglichen Besucherzahlen im Visier. Man denke z.B. an Yayoi Kusama bei Beyeler oder «Zurück in Luzern» mit Miro, Picasso, Kandinsky, an Kirchner in Bern usw. Die zwischen Museum und Kunsthalle agierenden Institutionen sind etwas mutiger. Ein Kunsthaus foutiert sich darum: Das ehemalige Pasquart in Biel/Bienne. Mit der Ausstellung von HUDINILSON JR (1957-2013) und JEAN-CHARLES DE QUILLACQ (*1979) zeigt Paul Bernard eine brasilianische Untergrund-Position aus den 70er/80er-Jahren und materialbetonte zeitgenössische französische Skulpturen. Obwohl Quillacq zeitweise in Zürich lebte (2017 sogar einen Swiss Award erhielt), sind beide hier gänzlich unbekannt. Entsprechend bescheiden sind die Publikumszahlen, fast schon Zufall, wenn die Besucher des Photoforums auch noch durch die Kunstausstellung schlendern. Da bräuchte es einen enormen Aufwand, Medienarbeit à gogo, um das zu ändern; umsomehr als man die interagierende Ausstellung mindestens zweimal besuchen muss, um sie nicht nur zu sehen, sondern auch zu ergründen. Gut habe ich das gemacht. Denn nach dem ersten Rundgang war ich überzeugt, hier einen sog. «Verriss» schreiben zu müssen. Jetzt sehe ich es differenzierter.

Die meisten Museen haben bei der Programmierung ihrer Häuser auch die möglichen Besucherzahlen im Visier. Man denke z.B. an Yayoi Kusama bei Beyeler oder «Zurück in Luzern» mit Miro, Picasso, Kandinsky, an Kirchner in Bern usw. Die zwischen Museum und Kunsthalle agierenden Institutionen sind etwas mutiger. Ein Kunsthaus foutiert sich darum: Das ehemalige Pasquart in Biel/Bienne. Mit der Ausstellung von HUDINILSON JR (1957-2013) und JEAN-CHARLES DE QUILLACQ (*1979) zeigt Paul Bernard eine brasilianische Untergrund-Position aus den 70er/80er-Jahren und materialbetonte zeitgenössische französische Skulpturen. Obwohl Quillacq zeitweise in Zürich lebte (2017 sogar einen Swiss Award erhielt), sind beide hier gänzlich unbekannt. Entsprechend bescheiden sind die Publikumszahlen, fast schon Zufall, wenn die Besucher des Photoforums auch noch durch die Kunstausstellung schlendern. Da bräuchte es einen enormen Aufwand, Medienarbeit à gogo, um das zu ändern; umsomehr als man die interagierende Ausstellung mindestens zweimal besuchen muss, um sie nicht nur zu sehen, sondern auch zu ergründen. Gut habe ich das gemacht. Denn nach dem ersten Rundgang war ich überzeugt, hier einen sog. «Verriss» schreiben zu müssen. Jetzt sehe ich es differenzierter.

Zunächst: Die Thematik beider technisch gänzlich verschieden gestalteter Werke ist die männliche Sexualität, ein Thema, das spätestens seit #me to fast gänzlich von der Bildfläche verschwunden ist und hier auch nicht eindimensional «queer» erscheint. Ein Plus für die Einladung. Im Kontext des Kunsthaus Biel/Bienne ist es zum Teil eine Antwort auf die vorausgegangene Ausstellung von Alexandra Bircken, die eine ungewöhnliche Frauenposition markierte. Die Werke von HUDINILSON JR sind primär Fotokopien – nicht Fotokopien von Werken notabene, sondern Copy-Art, wie sie in dem langsam aus der Zeit der Militärdiktatur aufwachenden Brasilien praktisch ohne finanzielle Ressourcen möglich war. Wer genau hinschaut bemerkt, wie der Künstler raffiniert mit Vergrösserungen (Verschleierungen!) arbeitet, wie Schamhaare sich unter dem Stichwort «Zona de Tensão» mit jeder Kopie mehr in flimmernd repetierte Assemblagen verwandeln zum Beispiel. Wobei die Basisbilder hiezu aus einer Performance des Künstlers mit seinem Kopiergerät hervorgingen (Bild links). Monumental zeigt sich die Vorgehensweise wenn Fotokopien von verschränkten Fingern wandfüllend zu verschränkten Penis werden, im Dialog mit einem von einem metallenen Schraubstock aufrecht gehaltenen, winkelförmigen «Arm» aus Epoxidharz von Jean-Charles de Quillacq (Bild oben rechts).

Die Werke von HUDINILSON JR sind primär Fotokopien – nicht Fotokopien von Werken notabene, sondern Copy-Art, wie sie in dem langsam aus der Zeit der Militärdiktatur aufwachenden Brasilien praktisch ohne finanzielle Ressourcen möglich war. Wer genau hinschaut bemerkt, wie der Künstler raffiniert mit Vergrösserungen (Verschleierungen!) arbeitet, wie Schamhaare sich unter dem Stichwort «Zona de Tensão» mit jeder Kopie mehr in flimmernd repetierte Assemblagen verwandeln zum Beispiel. Wobei die Basisbilder hiezu aus einer Performance des Künstlers mit seinem Kopiergerät hervorgingen (Bild links). Monumental zeigt sich die Vorgehensweise wenn Fotokopien von verschränkten Fingern wandfüllend zu verschränkten Penis werden, im Dialog mit einem von einem metallenen Schraubstock aufrecht gehaltenen, winkelförmigen «Arm» aus Epoxidharz von Jean-Charles de Quillacq (Bild oben rechts).

Ein anderes Kapitel von Hudinilsons Ausstellung steht in direktem Zusammenhang mit der politischen Situation in São Paulo um 1980 als er zusammen mit Rafael França und Mario Ramiro Widerstands-Aktionen im öffentlichen Raum durchführte, etwa die Köpfe von Denkmälern verpackte. Auch wenn sich hier Aktualitätsbezüge andeuten, so ist dieser Teil für mich doch mehr Dokumentation als Kunst.

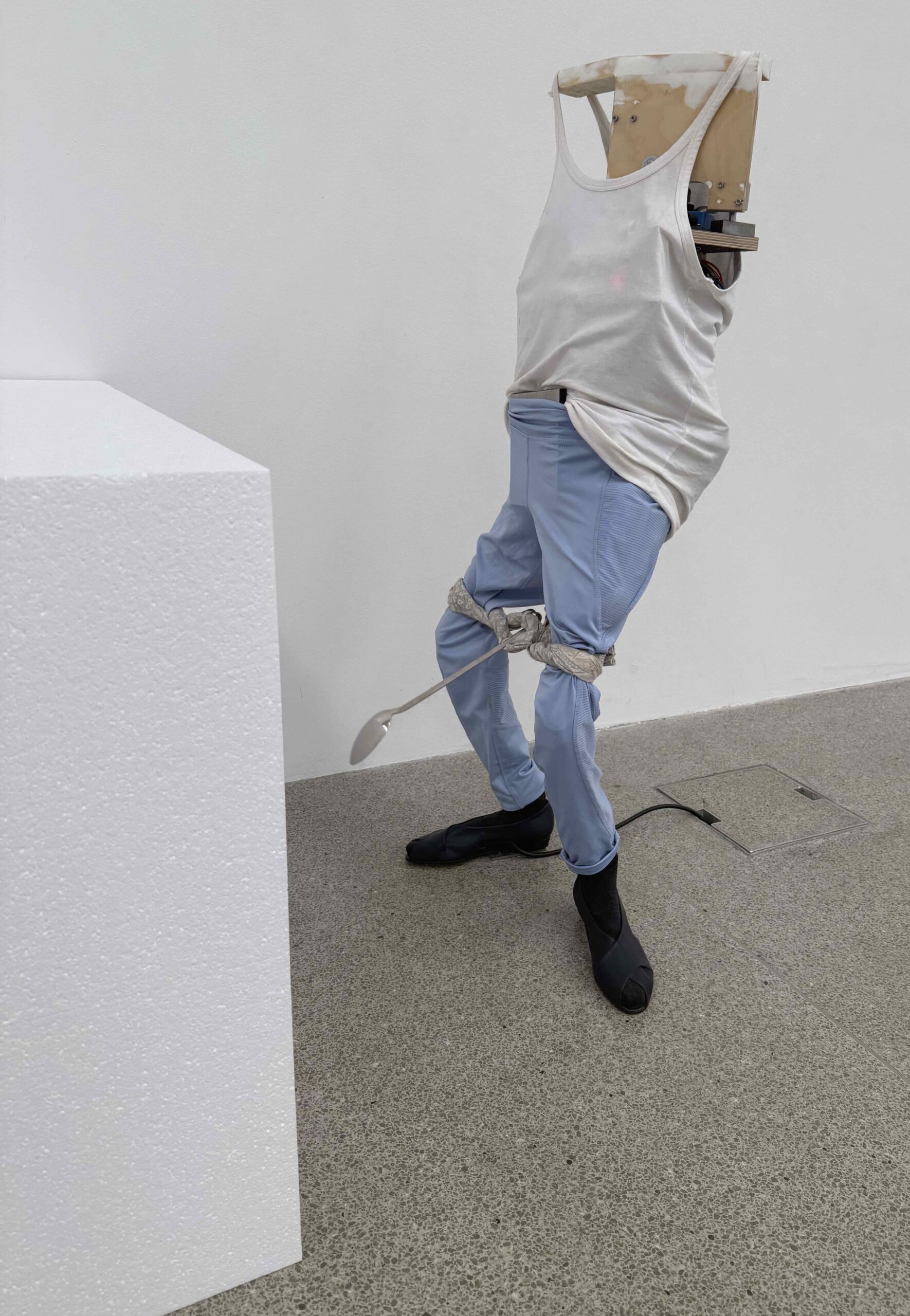

DE QUILLACQ arbeitet primär mit Körperformen, seien sie als Hohlräume in versteiften Jeans oder als Nachbildungen von Beinen – mal plastisch, mal giacomettihaft reduziert, mal «angezogen», mal nackt (mit Kunsthaar), mal lediglich die Genitalzone tragend. Inhaltlich erkenne ich ein Leiden an der Männlichkeit und den gesellschaftlichen Vorgaben ständiger Bereitschaft zu Erregung. Sehr deutlich ist dies in dem ziemlich hässlichen Roboter dargestellt, der mit einem überdimensionierten Löffel ständig auf die Genitalzone geschlagen wird, damit diese erregt wird. Dann erschlafft das Spiel, um mit einem schlagenden Sound gleich wieder an seine «Aufgabe» erinnert zu werden (Bild)

DE QUILLACQ arbeitet primär mit Körperformen, seien sie als Hohlräume in versteiften Jeans oder als Nachbildungen von Beinen – mal plastisch, mal giacomettihaft reduziert, mal «angezogen», mal nackt (mit Kunsthaar), mal lediglich die Genitalzone tragend. Inhaltlich erkenne ich ein Leiden an der Männlichkeit und den gesellschaftlichen Vorgaben ständiger Bereitschaft zu Erregung. Sehr deutlich ist dies in dem ziemlich hässlichen Roboter dargestellt, der mit einem überdimensionierten Löffel ständig auf die Genitalzone geschlagen wird, damit diese erregt wird. Dann erschlafft das Spiel, um mit einem schlagenden Sound gleich wieder an seine «Aufgabe» erinnert zu werden (Bild)

Parallel zu diesem narrativen Teil seines Werkes, schafft de Quillaq formal reduzierte, aber keineswegs kleine Skulpturen, die meist Röhrenform haben und somit den Penis des Körper-Kapitels mitnehmen, aber auch ganz einfach als Stossrichtung gelesen werden können, wobei unklar ist, welche Richtung obsiegt! Es ist die Materialzusammensetzung, die einem stutzen lässt, denn das Harz soll, gemäss Etikette, mit Urin und Viagra bestrichen sein, was als glänzender «Lack» erkennbar ist.

Parallel zu diesem narrativen Teil seines Werkes, schafft de Quillaq formal reduzierte, aber keineswegs kleine Skulpturen, die meist Röhrenform haben und somit den Penis des Körper-Kapitels mitnehmen, aber auch ganz einfach als Stossrichtung gelesen werden können, wobei unklar ist, welche Richtung obsiegt! Es ist die Materialzusammensetzung, die einem stutzen lässt, denn das Harz soll, gemäss Etikette, mit Urin und Viagra bestrichen sein, was als glänzender «Lack» erkennbar ist.

Kern der Ausstellung de Quillacqs ist die Salle Poma. Und hier kann der zweite Besuch meinen Eindruck nicht umwandeln. Es gelingt dem Künstler nicht, die Werke so zum «sprechen» zu bringen, dass eine übergreifende Stimmung spürbar würde, dass die abstrakten und die erzählerischen Skulpturen miteinander ins Gespräch kämen. Ja, die Salle Poma ist eine Herausforderung! Wer sie nur bestückt, ist gescheitert! (Bis 30. November 2025)

Es ist als hätte die Ausstellung von Augustin Rebetez im Aargauer Kunsthaus 2023 den Tarif für grosse Retrospektiven von Schweizer Kunstschaffenden im (heimlichen) Schweizer Nationalmuseum durchgegeben. Denn auch «Vorhang fällt, Hund bellt» von KLODIN ERB (*1963) ist ein einziges Feuerwerk! Allerdings musste ich auch hier (liegt wohl auch an meinem Alter) zweimal hinfahren, um die Fülle zu einer Komposition zu fügen. Nach der Vernissage schüttelte ich den Kopf: Diese Hektik! Ich wusste nicht wie ich die ständigen Wechsel der Stile, der Themen zu einem Stück fügen sollte. Es war mir als würde Mephisto, den ich schon im Eingang als «me and the other» entdeckt hatte, die Künstlerin dauernd jagen. (Bild). Dabei begegnete ich dem Werk von Klodin Erb beileibe nicht zum ersten Mal. Sie fiel mir schon 1998 in Markus Stegmanns «Gewebeprobe» im Museum Allerheiligen in Schaffhausen auf und seither habe ich ihr Schaffen kontinuierlich verfolgt. Unvergessen, die «Wolfslaterne» in der Salle Poma des Kunsthaus Pasquart 2018! Oder die geradezu eine Wahlverwandtschaft evozierende Dialog-Ausstellung im kleinen Museum Helen Dahm in Oetwil 2022.

Es ist als hätte die Ausstellung von Augustin Rebetez im Aargauer Kunsthaus 2023 den Tarif für grosse Retrospektiven von Schweizer Kunstschaffenden im (heimlichen) Schweizer Nationalmuseum durchgegeben. Denn auch «Vorhang fällt, Hund bellt» von KLODIN ERB (*1963) ist ein einziges Feuerwerk! Allerdings musste ich auch hier (liegt wohl auch an meinem Alter) zweimal hinfahren, um die Fülle zu einer Komposition zu fügen. Nach der Vernissage schüttelte ich den Kopf: Diese Hektik! Ich wusste nicht wie ich die ständigen Wechsel der Stile, der Themen zu einem Stück fügen sollte. Es war mir als würde Mephisto, den ich schon im Eingang als «me and the other» entdeckt hatte, die Künstlerin dauernd jagen. (Bild). Dabei begegnete ich dem Werk von Klodin Erb beileibe nicht zum ersten Mal. Sie fiel mir schon 1998 in Markus Stegmanns «Gewebeprobe» im Museum Allerheiligen in Schaffhausen auf und seither habe ich ihr Schaffen kontinuierlich verfolgt. Unvergessen, die «Wolfslaterne» in der Salle Poma des Kunsthaus Pasquart 2018! Oder die geradezu eine Wahlverwandtschaft evozierende Dialog-Ausstellung im kleinen Museum Helen Dahm in Oetwil 2022.

Beim zweiten Besuch in Aarau – einem wunderschönen Sonntagnachmittag mit einer berührenden Kostüm- und Musik-Performance einer Gruppe junger Künstler*innen – gelang es mir dann die Ausstellung als Folge eigenständiger «Erzählungen» ein und derselben Autorin zu rezipieren ohne ständig nach dem roten Faden zu suchen. Jedes Bellen des Cerberus im Hof erinnerte mich dabei freilich daran, dass die Kunst – und jene von Klodin Erb ganz besonders – eine Anderswelt ist, die Erb virtuos und ungemein facettenreich bespielt aber stets jenseits des realen Welttheaters bleibt. Der Hund am Eingang zum Totenreich lässt niemanden entkommen.

Plötzlich erkannte ich nun auch wie gewisse Elemente immer wiederkehrten, z.B. die Faszination «Stoffe», die Ende der 90er-Jahre als gespannte Bahnen Intérieurs bilden («Spiegel-Paravent», 1998 (Bild), «Eckstück», 2001), um dann 2002 zu «Krug und Tasse» zu werden und 2022/2023 in die lustvoll-sinnlich-weibliche Reihe «venusinfurs» zu münden – ein wahrer Cancan der Lüste; bei meinem Besuch durch die Klänge einer jungen Geigerin in ein Boudoir der Sehnsüchte und der Träume überführt. Ich gestehe: es kamen mir fast die Tränen (Bild)

Plötzlich erkannte ich nun auch wie gewisse Elemente immer wiederkehrten, z.B. die Faszination «Stoffe», die Ende der 90er-Jahre als gespannte Bahnen Intérieurs bilden («Spiegel-Paravent», 1998 (Bild), «Eckstück», 2001), um dann 2002 zu «Krug und Tasse» zu werden und 2022/2023 in die lustvoll-sinnlich-weibliche Reihe «venusinfurs» zu münden – ein wahrer Cancan der Lüste; bei meinem Besuch durch die Klänge einer jungen Geigerin in ein Boudoir der Sehnsüchte und der Träume überführt. Ich gestehe: es kamen mir fast die Tränen (Bild)

Mittendrin immer wieder die Künstlerin selbst, die – beglückt, so schien es mir – den Wegen der sich in Kostümen aus dem Textilfundus des Opernhauses Zürich («Rokokokokotten») bewegenden, musizierenden Performer*innen folgte .

Auch die aus fiktiven Stoffpflanzen gestaltete Installation «Plants Life» (ab 1999) ist ein Traumgarten, ein sich spiegelnder und von einer Lichtkugel bewegter Kosmos. Als Ode an den Reichtum und die Schönheit der Natur beglückt er uns und erinnert im Untergrund doch zugleich wehmütig an die im urbanen Raum weit verbreitete Entfremdung vom Leben und Sterben der Pflanzen in der realen Natur. Auch hier gilt die immerwährende (wichtige!) Doppelbödigkeit – die Wünsche und die Ängste – im Schaffen von Klodin Erb.

Auch die aus fiktiven Stoffpflanzen gestaltete Installation «Plants Life» (ab 1999) ist ein Traumgarten, ein sich spiegelnder und von einer Lichtkugel bewegter Kosmos. Als Ode an den Reichtum und die Schönheit der Natur beglückt er uns und erinnert im Untergrund doch zugleich wehmütig an die im urbanen Raum weit verbreitete Entfremdung vom Leben und Sterben der Pflanzen in der realen Natur. Auch hier gilt die immerwährende (wichtige!) Doppelbödigkeit – die Wünsche und die Ängste – im Schaffen von Klodin Erb.

Eigentlich dachte ich, bei all dieser Vielfalt sei es nicht zwingend die «Sweet Lemon Ballad» (2016) zum xten Mal anzuschauen, doch dann setzte ich mich doch ins «Kino» und war einmal mehr begeistert von den heiteren und tragischen, den mutigen, köstlichen und traurigen Erlebnissen der gelben Zitrone, die einer Katze gleich mindestens sieben Leben hat! Für mich gehört dieses Video zu den Top 10, angefangen mit Pipilotti Rists «Ever is all» (1997).

Gut zeigt die Ausstellung auch eine Reihe anderer Videos in einem Wechselprogramm; darunter «Johnny Woodhead&The Nightmärlies» (2022). Darin bearbeitet respektive trägt die Künstlerin eine geschnitzte Glarner Brauchtumsmaske und erlebt mit ihr allerhand «Nightmärlies» (Nachtmärchen – Nightmares). (Titelbild).

Die Malerei im engeren Sinn ist ebenfalls reich präsent – Bilder, die man zum Teil von früheren Ausstellungen her kennt. Ein Highlight: die sich auf Caspar Wolf beziehende, grossformatige «Landschaft II», die in der Aussenform den berühmten Blick aus der Beatushöhle nachformt und in der Umfassung zu einem symbolischen Weltbild steigert. Eindrucksvoll, köstlich ist auch die immense Porträt-Galerie, die sämtliche Facetten der erbschen Kunst Revue passieren lässt; ganz oben in der Mitte – so scheint mir – von einer lachenden, gehörnten Klodin Erb beaufsichtigt.

Mehr erfährt nur, wer hinfährt, sich Zeit nimmt und schaut und schaut und denkt. (Bis 4.Januar 2026)

Ich habe mal versprochen, auch über Ausstellungen zu berichten, die mir nur mässig gefallen haben. Das ist im Folgenden so und auch nicht. David Lemaire – Direktor des Kunstmuseums La Chaux-de-Fonds – hat die Solothurner Künstlerin DIMITRA CHARAMANDAS (*1988) eingeladen, eine kleine, installative Ausstellung einzurichten. Die das Thema «Landschaft» mit der Seele suchende schweizerisch-griechische Malerin, Video- und Objektkünstlerin versucht in dieser Installation Landschafts-Ordnungen – einmal in Halbwüsten Latein- und Südamerikas vom Wasser gebildeter, einmal vom Menschen durch Steinmäuerchen im Jura gestalteter – zu verbinden.

Ich habe mal versprochen, auch über Ausstellungen zu berichten, die mir nur mässig gefallen haben. Das ist im Folgenden so und auch nicht. David Lemaire – Direktor des Kunstmuseums La Chaux-de-Fonds – hat die Solothurner Künstlerin DIMITRA CHARAMANDAS (*1988) eingeladen, eine kleine, installative Ausstellung einzurichten. Die das Thema «Landschaft» mit der Seele suchende schweizerisch-griechische Malerin, Video- und Objektkünstlerin versucht in dieser Installation Landschafts-Ordnungen – einmal in Halbwüsten Latein- und Südamerikas vom Wasser gebildeter, einmal vom Menschen durch Steinmäuerchen im Jura gestalteter – zu verbinden.

Es braucht eine Weile, um die beiden so verschiedenen Strukturen gedanklich zu vernetzen. Im Fall von Dimitra Charamandas kann das nur «unterirdisch» gelingen, das heisst es gilt eine emotionale Parallele zu finden zwischen natürlicher Land-Wasser- Formbildung und dem Menschen, der entlang der von der Natur gebildeten Topographie einer Landschaft dasselbe tut. Besitzverhältnisse inklusive Nachbar-Streitigkeiten gilt es auszublenden, nur den inneren, quasi den idealen Kern zu betrachten.

Formbildung und dem Menschen, der entlang der von der Natur gebildeten Topographie einer Landschaft dasselbe tut. Besitzverhältnisse inklusive Nachbar-Streitigkeiten gilt es auszublenden, nur den inneren, quasi den idealen Kern zu betrachten.

Konkret sieht das so aus: Ein Video, das die Künstlerin 2024 während ihrer Reise durch Lateinamerika drehte, bestimmt die Rückwand des Raumes, während auf dem Boden reale Steinmäucherchen eine mäandernde Linie bilden. In Bezug dazu stehen – fast unsichtbar – an Flügel erinnernde, emaillierte Keramikobjekte sowie wesenhaft wirkende Kalksteine.

Nun ist es aber so, dass der Boden dieser Halle ob der Haupttreppe hauptsächlich aus Glas-Fliesen besteht, die für die Installation der Künstlerin zu 100% ungeeignet sind. Es ist faktisch unmöglich sie zu ignorieren. Hier hätte zwingend eine andere, räumliche Lösung gesucht und gefunden werden müssen, um die haptisch-bildliche Atmosphäre zu schaffen, welche die Vision Charamandas auch wirklich spürbar macht.

In einem zweiten angrenzenden Raum platzierte die Künstlerin u.a. einen zur Installation in Bezug stehenden, malerischen Fries, der sich wiedererkennbar als Malerei Charamandas zeigt, wie sie z.B. in der Einzelausstellung im Kunstmuseum Solothurn 2023 zu sehen war (übrigens auch dort in Kombination mit einer haptischen Sand-Stein-Objekt Situation).

Bis 4. Januar 2026

Die Ausstellung von Dimitra Charamandas läuft parallel zur Biennale d’art La Chaux-de-Fonds, die unter dem Titel «vertiges» zusammengestellt ist. Sie hat mich nur sehr vereinzelt überzeugt (z.B. Katharina Henking, Gregory Sugnaux, Corinne Odermatt).

Nicht verpassen sollte man vor Ort die erstmals ausgestellte, eben als Schenkung von Los Angeles nach La Chaux-de-Fonds gekommene Reihe von lebensgrossen, weiblichen Puppen von Marnie Weber (*1959) – wunderbar verschroben (oder – wie mein Vater zu sagen pflegte – To American for Words)!

Als vierten Bericht, könnte ich hier einen Text über «David Weiss – der Traum von Casa Aprile» im MASILugano schreiben. Erwartet hatte ich eine Ausstellung über David Weiss vor David Weiss als Teil des über Jahrzehnte überaus erfolgreichen Duos Fischli/Weiss (1979-2012). Doch das ist sie nur teilweise. Vielmehr zeigt sie in Bezug auf David Weiss, dass der Zürcher Künstler vor allem im Verbund mit anderen zu kreativen Ergebnissen kam. Und also schuf er sich – etwas gewagt formuliert – im Tessiner Dorf Carona eine solche Kreativitätszelle, die auch für die anderen Kunstschaffenden, die kamen und gingen, gewinnbringend war. Überraschend für mich zum Beispiel die Bernerin Esther Altorfer!

Da sich die Lust, die «Casa Aprile» im Detail zu analysieren und zu dokumentieren in Grenzen hält, konzentriere ich meine Gedanken im Folgenden auf die Einzelausstellung von Alois Lichtsteiner im Museum Gertsch in Burgdorf.

Monomuseen wie jenes von Franz Gertsch sind dazu «verdammt», Ausstellungen zu veranstalten, die einerseits autonom funktionieren, andererseits aber in einen formalen, konzeptuellen, emotionellen Dialog mit den wechselnd ausgestellten Bildern von Franz Gertsch treten. Burgdorf hat dieses Credo auch schon gesprengt – man denke z.B. an die Sammlungs-Präsentation der Mobiliar vor einiger Zeit oder – eben erst – das Bekenntnis zur Region mit der Ausstellung «Vielfältiges Emmental».

Was verbindet die Malerei von Alois Lichtsteiner (*1950, Murten) mit Franz Gertschs «Naturstücken»? Vielleicht der Balance-Akt zwischen Abbild und sich auf die Darstellungsweise konzentrierender Arbeitsweise, verbunden mit einer langjährigen Hartnäckigkeit, demselben Motiv immer neue Facetten abzuringen. Wobei in diesem Vergleich Gertsch der wesentlich betontere Anteil Gegenständlichkeit zukommt wohingegen Lichtsteiner an der Grenze des Abbildhaften zur Abstraktion ritzt.

Die Konzeption der Ausstellung lässt zumindest diese Interpretation zu, auch wenn sie in Bezug auf Lichtsteiners Oeuvre seit den frühen 1980er-Jahren einige Kapitel nur andeutet, z.B. die in der Expressionismus-Zeit der frühen 1980er Jahre entstandenen Bilder mit dem Titel «Tot aufgefunden» oder das fassbaren Dingen gewidmete Kapitel (ich erinnere mich an eine Perlen-Halskette).  In Burgdorf verweist das Grossformat eines toten Astes (1994) darauf. Mit anderen Worten: Es ist keine Retrospektive, sondern eine Werkschau, die sich ganz primär der Frage stellt: Was kann die Malerei, was kann Farbe auf Leinwand. Der aktuelle Sammlungsfokus «Pia Fries» im Aargauer Kunsthaus taucht als Assoziation auf.

In Burgdorf verweist das Grossformat eines toten Astes (1994) darauf. Mit anderen Worten: Es ist keine Retrospektive, sondern eine Werkschau, die sich ganz primär der Frage stellt: Was kann die Malerei, was kann Farbe auf Leinwand. Der aktuelle Sammlungsfokus «Pia Fries» im Aargauer Kunsthaus taucht als Assoziation auf.

Diesem Konzept entsprechend setzt die Ausstellung mit der bis heute faszinierenden Serie «Der Inhalt der Gefässe» (ab 1984) ein, die zugleich erkennbare (oder zumindest ansatzweise erkennbare) «Kessel» zeigt, aus denen Farbe ausgeschüttet wird oder in sich selbst monochromes Farbfeuer verdichtet (Bild rechts).

Doch dann folgt eine «Durststrecke» bis um 2001 der Berg auftaucht…und bleibt. In der Ausstellung ist er ab Bildern von 2006 (Bild links) präsent als der Brückenschlag zwischen dem «Inhalt der Gefässe» und den sich weiter und weiter abstrahierenden weissen Berghängen mit dunklen, mal kantigeren, mal weicheren Steinen deutlich sichtbar wird.

Doch dann folgt eine «Durststrecke» bis um 2001 der Berg auftaucht…und bleibt. In der Ausstellung ist er ab Bildern von 2006 (Bild links) präsent als der Brückenschlag zwischen dem «Inhalt der Gefässe» und den sich weiter und weiter abstrahierenden weissen Berghängen mit dunklen, mal kantigeren, mal weicheren Steinen deutlich sichtbar wird.

Ab hier kursiert das Cliché: «Lichtsteiner – ach der mit den verschneiten Berghängen». Diesem tritt die fast durchwegs mit relativ niedrig gehängten Grossformaten auf Leinwand (das heisst ohne Distanz generierendes Glas) bestückte Ausstellung entgegen. Mit dem unmittelbaren Vis-à-Vis tritt der Farbauftrag, die Frage nach dem Untergrund und der Deckschicht in den Vordergrund, werden die einzelnen «Steine» zu kantigen Artefakten per se, die in freier Anordnung zur Bildkomposition werden, ganz so wie es der Titel der Ausstellung sagt: «Es ist nicht, was es ist». Und doch flimmert es dazwischen, der Berg ist da, scheinbar weit weg, aber es ist kein Berg, sondern Malerei, direkt vor meinen Augen.

Und dann kommt – über eine hier nicht gezeigte Reihe «Monotypieartig eingefärbter Hochdrucke» (um 2016) – die Farbe zurück ins Bild. Sie durchsetzt die Oberfläche der «Steine» mit Flechten, zeigt Spuren von Mineralien (Kupfer u.a.). Eine Bereicherung. Auch Atmosphärisches scheint auf – es kann sein, dass Nebel die Bergkuppe verschleiert. Aus Querformaten werden ab und on Hochformate, Schluchten öffnen sich, die Farbe (grün oder blau zum Beispiel) wird zu abstrakten Sprenkeln im mehr und mehr virtuellen Bergmassiv.

Alles in allem: Beeindruckend.(Bis 1. März 2026)

Annelise Zwez

Alle Fotos: azw