-

Newsletter X 2025

Noémi Pfister (*1991 Locarno, lebt in Basel), Manor-Preisträgerin Graubünden 2024, „Labor“ Kunstmuseum Chur. Foto:azw

Noémi Pfister (*1991 Locarno, lebt in Basel), Manor-Preisträgerin Graubünden 2024, „Labor“ Kunstmuseum Chur. Foto:azw

Es wurde mir bewusst, dass ich die grossen Schweizer Kunsthallen etwas aus meinem Blickfeld geschoben habe oder dann – wie im Fall von Klara Lidén in Zürich – nicht darüber schrieb, weil mich die Ausstellung einfach nicht dazu inspirierte. So ging ich kürzlich tapfer in die Kunsthalle Bern, wo aktuell Werke der in Berlin lebenden SUNG TIEU (*1987 in Hai Duong/Vietnam) sowie der in Kolumbien aufgewachsenen, in Kalifornien lebenden GALA PORRAS KIM (*1984) zu sehen sind. Beide Künstlerinnen haben ein internationales Palmares. Die Einladung von Sung Tieu erstaunt, hatte sie doch 2023 eine Einzelausstellung im Kunstmuseum Winterthur. Ob das die seit 2024 in Bern amtierende Liliana Fokianaki wusste? Fokianaki wurde aufgrund eines klar ökologisch-politisch ausgerichteten Konzeptes gewählt und da hinein passt die aktuelle Ausstellung. Nur ist eine solche Ausrichtung zurzeit derart dominant – und selbstverständlich immer als Anklage formuliert – dass einem die Lust auf das Studium weiteren Fehlverhaltens von wem auch immer schon ein wenig vergeht, vor allem wenn die Umsetzungen der Hintergrund-Recherchen ab und on an den Haaren herbeigezogen wirken.

So sollen die von SUNG TIEU in ein sonniges Gelb getauchten Parterre-Räume der Kunsthalle Bern nicht etwa Wärme verbreiten, sondern uns an die wertende Aufteilung der Menschheit in weiss – schwarz – rot – gelb erinnern. Und die mit Alkohol getränkten Brote im Aare-Saal sollen symbolisch daran erinnern, dass die vietnamesische Bevölkerung um 1900 aufgrund der von der Kolonialmacht Frankreich erhobenen Alkohol-Steuern «gezwungen» war ihren selbst produzierten Alkohol (Reis!) auf versteckte Art und Weise vom Land in die Städte zu schleusen. – Gewiss, es gab historisch betrachtet den ideologischen Begriff der «Gelben Gefahr», aber wir schreiben 2025! Die Zollgeschichte hat immerhin eine (wohl unerwartete Aktualität, wobei die US-Zölle für Vietnam kürzlich von 46 auf 20 % gesenkt wurden).

Die Ausstellung von Sung Tieu lehnt sich visuell an die Minimal- und Konzeptkunst an und wolle damit, so liest man, auch den Glauben an die bildende Kunst ganz allgemein zur Diskussion stellen. Sodass die Frage schon erlaubt sei, warum sie denn überhaupt bildnerisch arbeitet? Weil sie durch die von betont kunsthistorisch und politisch denkenden Kurator*innen geführten Häuser Aufmerksamkeit für ihre Recherchen generieren kann? Wohl schon.

Ihre Archivarbeiten sind fundiert – ohne Zweifel – aber es braucht schon sehr viel Engagement als Besuchende, um sich in die verschiedenen Themen einzulesen, umsomehr als von einem visuell-sinnlich-atmosphärisch-emotionalen Lohn dafür nicht eigentlich die Rede sein kann.

Auch GALA PORRAS KIM im Soussol bearbeitet das Thema Kolonialismus und Instituitionskritik, allerdings sehr anders; anteilnehmender. Zum einen entzieht sie dem White Cube I mittels eines Entfeuchters Wasser und lässt dieses durch ein mit Graphit geschwärztes Tuch tropfen, was ein schwärzliches Rinnsal auf dem Boden bewirkt. Damit integriert sie das zurzeit ebenfalls häufig verwendete «Care»-Thema indem sie auf Museumsräume als Architekturkörper hinweist und damit indirekt bereits auf den zweiten, zentralen Ansatz ihres Schaffens: Den Vorwurf, dass die Museen die aus ihrem ursprünglichen Kontext herausgerissenen Artefakte nicht «artgerecht» behandle. Sichtbar macht sie das auf radikale Art und Weise, indem sie eine geschlossene, stets feucht gehaltene Plastik/Holz-Kabine in den White Cube II einbaute, in welcher Artefakte aus den Feuchtgebieten Yucatans ihrer Herkunft entsprechend in Lehm, Schlick etc. bewahrt werden; autonom, denn als Besuchende haben wir keinen Zugang dazu. Bis 23. November

Zum Glück ist die Vielfalt der Ausstellungen in unserem museal dicht bestückten Land (inkl. Lichtenstein) gross. So reiste ich, wenn auch zu spät, um hier wirklich aktuell zu sein (bis 5. Okt.), nach Vaduz, wo im sog. Engländerbau schon mehrfach interessante «Schweizer» Ausstellungen gezeigt wurden (z.B. Victorine Müller, Marlis Pekarek). Der Grund: Die Ausstellung «Connected Islands» des Ostschweizer/Zürcher Künstlers LUIGI ARCHETTI (*1955 in Brescia/Oberitalien).

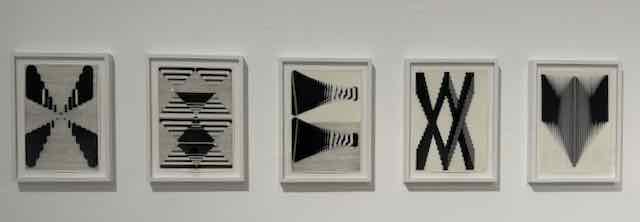

Elemente von Hören und Sehen zu verbinden ist ein wachsender Trend sowohl in der Kunst wie der Institutionen. Die Bandbreite geht dabei von Steven Mc Queens immersiven Mega-Installation im Schaulager in Münchenstein/Basel bis… ja, vielleicht…bis zurück zu Luigi Archetti, der in einer sehr zurückhaltenden, vielfach auf Vorstellung bauenden Art und Weise Musik visuell thematisiert. Musik und bildende Kunst war in seinem Leben schon immer doppelspurig präsent. Aber lange verneinte er eine Mischung der Ausdrucksformen, «rockte» lieber auf seiner Elektro-Gitarre und zeigte in Ausstellungen seine geschliffenen Farbschicht-Bilder. Doch dann erwarb er 1995 einen  Ozillographen – ein Instrument, das Schwingungen in grafische Bilder verwandelt. Wenn auch längst nicht mehr unmittelbar, so ist dies doch die Grund-Motivation für seine zeichnerischen wie auch seine in Vaduz im Zentrum stehenden skulpturalen und von da aus erweiterten Video-Arbeiten. Fasziniert haben mich insbesondere seine mit Tusche und Öl auf Papier gestalteten «Partituren», die er auch als Resonanzrauschen (siehe Bild) bezeichnet. Von Ferne erinnern sie an die frühen Farbschicht-Arbeiten, die schon damals eine Art «Atmen» versinnbildlichten. Klar ist, Archetti will Resonanzräume evozieren, nicht nach aussen wie in der Op Art der 1960erJahre, sondern in unserem Körper. Es gilt darum hier wie in allen Arbeiten ganz stark auf das zu «hören», was die Bilder in unserem «Sonnengeflecht» auslösen. Das braucht Zeit. Ich war sicher eine gute Stunde im einzigen, sehr grossen Raum des Engländerbaus und lernte dabei, wie die einzelnen Arbeiten Archettis «ticken». Andere Besuchende kamen derweil, machten einen Rundgang und gingen wieder, wohl ohne grosses «Resonanzrauschen».

Ozillographen – ein Instrument, das Schwingungen in grafische Bilder verwandelt. Wenn auch längst nicht mehr unmittelbar, so ist dies doch die Grund-Motivation für seine zeichnerischen wie auch seine in Vaduz im Zentrum stehenden skulpturalen und von da aus erweiterten Video-Arbeiten. Fasziniert haben mich insbesondere seine mit Tusche und Öl auf Papier gestalteten «Partituren», die er auch als Resonanzrauschen (siehe Bild) bezeichnet. Von Ferne erinnern sie an die frühen Farbschicht-Arbeiten, die schon damals eine Art «Atmen» versinnbildlichten. Klar ist, Archetti will Resonanzräume evozieren, nicht nach aussen wie in der Op Art der 1960erJahre, sondern in unserem Körper. Es gilt darum hier wie in allen Arbeiten ganz stark auf das zu «hören», was die Bilder in unserem «Sonnengeflecht» auslösen. Das braucht Zeit. Ich war sicher eine gute Stunde im einzigen, sehr grossen Raum des Engländerbaus und lernte dabei, wie die einzelnen Arbeiten Archettis «ticken». Andere Besuchende kamen derweil, machten einen Rundgang und gingen wieder, wohl ohne grosses «Resonanzrauschen».

Auch ich wünschte mir dann und wann, der Künstler würde ein bisschen «verführerischer» arbeiten als nur eine relativ feste Aluminiumfolie in Plattenspieler- Kreisbewegungen über den Beton-Boden streichen zu lassen, lediglich von einer kleinen Kugel als Hindernis in Rhythmus versetzt (siehe Bild). Doch da sitzt ihm halt die «arte povera» im Nacken, die dem in der Schweiz ausgebildeten in den 1980er-Jahren die künstlerische (und mentale) Rückkoppelung zu seiner italienischen Herkunft ermöglichte. Eines der spannendsten Objekte im Kontext ist für mich die «Gitarre», die leicht ersichtliche Elemente einer Gitarre in einen Hohlkörper mit Saiten verwandelt (siehe Bild)

Bezüglich der Inszenierung der Ausstellung sind besonders die drei aneinandergereihten Monitore am Boden hervorzuheben, welche viele der Objekte mit wenig Sound verlebendigen, ohne dabei didaktisch zu werden. Es geht um die Bewegung der Bilder im leise fliessenden Austausch zwischen Sichtbarkeit und Klang oder Klangvorstellung.

Nach dem Besuch in Vaduz reicht die Zeit noch in St. Gallen die Lockremise anzusteuern, wo SARA MASÜGER, Zürcher Künstlerin mit Bündner Wurzeln (*1978), eine eindrückliche Installation aufgebaut hat. Wie schon in früheren Ausstellungen (Chur, Solothurn) dominiert ein weisses «Felsmassiv» die Szenerie, Sinnbild für die Materialität des Körpers nach aussen und seinem Reichtum im Innern. Es ist diesmal weniger auf «Höhle» als vielmehr auf Eingang, Passage und Ausgang ausgerichtet, spielt mit dem von den Fenstern einfallenden Licht respektive dessen Schatten, sodass eine stetig wechselnde, lebendige Situation entsteht. Wohin dieser Ausgang führt ist freilich nicht so klar, denn eigentlich könnte der offene Hinterraum auch ein immaterieller Vorstellungsraum sein, jedenfalls erinnern mich die von der Decke hängenden grossen, schwarzen Tropfen (lackierter Acrystal) an im Fluss angehaltene Lebenselixiere (dem im Saaltext erwähnten Verweis auf Musiknoten mag ich nicht so recht zu folgen, doch die Freiheit der Interpretation ist Teil des Erlebnis Kunst).

Nach dem Besuch in Vaduz reicht die Zeit noch in St. Gallen die Lockremise anzusteuern, wo SARA MASÜGER, Zürcher Künstlerin mit Bündner Wurzeln (*1978), eine eindrückliche Installation aufgebaut hat. Wie schon in früheren Ausstellungen (Chur, Solothurn) dominiert ein weisses «Felsmassiv» die Szenerie, Sinnbild für die Materialität des Körpers nach aussen und seinem Reichtum im Innern. Es ist diesmal weniger auf «Höhle» als vielmehr auf Eingang, Passage und Ausgang ausgerichtet, spielt mit dem von den Fenstern einfallenden Licht respektive dessen Schatten, sodass eine stetig wechselnde, lebendige Situation entsteht. Wohin dieser Ausgang führt ist freilich nicht so klar, denn eigentlich könnte der offene Hinterraum auch ein immaterieller Vorstellungsraum sein, jedenfalls erinnern mich die von der Decke hängenden grossen, schwarzen Tropfen (lackierter Acrystal) an im Fluss angehaltene Lebenselixiere (dem im Saaltext erwähnten Verweis auf Musiknoten mag ich nicht so recht zu folgen, doch die Freiheit der Interpretation ist Teil des Erlebnis Kunst).

Tags darauf fahre ich ins Kunstmuseum nach Chur. Der Ausstellungsmagnet heisst: LEIKO IKEMURA (*1951), die einst der Liebe wegen nach Zürich kam, hier nicht zuletzt dank ihrem (angeheirateten) Bürgerort Gretzenbach (SO) immer noch als Schweizer Künstlerin wahrgenommen wird, auch wenn sie seit langen Jahren in Köln und Berlin lebt und ihr Schaffen weltweit gezeigt wird.

Was auch ich erst vor Ort realisierte und die Ausstellung eindrücklich dokumentiert: Die Rückbesinnung der radikal expressiven, «europäischen» Künstlerin der 1980er-Jahre zur feinfühlig auf die Natur und das Leben eingehenden «japanischen» Künstlerin vollzog sich im Kanton Graubünden, wohin sich Ikemura 1989 für ein Jahr zurückgezogen hatte und im Dachgeschoss von Schloss Fürstenau im Domleschg arbeitete. Mittelformatige Zeichnungen aus dieser Zeit zeigen die suchende Transformation in überzeugender Form (siehe Bild).

Was auch ich erst vor Ort realisierte und die Ausstellung eindrücklich dokumentiert: Die Rückbesinnung der radikal expressiven, «europäischen» Künstlerin der 1980er-Jahre zur feinfühlig auf die Natur und das Leben eingehenden «japanischen» Künstlerin vollzog sich im Kanton Graubünden, wohin sich Ikemura 1989 für ein Jahr zurückgezogen hatte und im Dachgeschoss von Schloss Fürstenau im Domleschg arbeitete. Mittelformatige Zeichnungen aus dieser Zeit zeigen die suchende Transformation in überzeugender Form (siehe Bild).

Von diesem Wandel ausgehend zeichnet die als Gesamtinstallation wirkende Ausstellung die Schaffensweise der Künstlerin bis hinein in die Gegenwart, wobei die Art und Weise wie sie die (fast) durchwegs figürlichen, teils bemalten Bronzeskulpturen auf Kiesbett-Inseln platziert, ihre Liebe zur Bündner Landschaft (vielleicht eine Art Dankbarkeit für die 36 Jahre zurückliegende Zeit ihres Aufenthaltes am Hinterrhein) berührend visualisiert. Es ist denn auch dieses Umfassende, die Art und Weise wie sie Zeichnung, Malerei, Skulptur, Film in eine die Steine der Berge direkt in die Museumsräume integrierende «Landschaft» einbringt, welche die Ausserordentlichkeit dieser Ausstellung von Ikemura begründet. Ich erinnere mich an ihre Schau im Kunstmuseum Basel (2019), welche die Medien und Werke vereinzelt zeigte und von der ich seltsam enttäuscht war. Während hier alles fliesst, insbesondere auch durch die Filme, welche ihre vereinzelt direkt im Film entstehenden Bilder wie Textilien im Raum hängend zu zeigen scheinen.

Von diesem Wandel ausgehend zeichnet die als Gesamtinstallation wirkende Ausstellung die Schaffensweise der Künstlerin bis hinein in die Gegenwart, wobei die Art und Weise wie sie die (fast) durchwegs figürlichen, teils bemalten Bronzeskulpturen auf Kiesbett-Inseln platziert, ihre Liebe zur Bündner Landschaft (vielleicht eine Art Dankbarkeit für die 36 Jahre zurückliegende Zeit ihres Aufenthaltes am Hinterrhein) berührend visualisiert. Es ist denn auch dieses Umfassende, die Art und Weise wie sie Zeichnung, Malerei, Skulptur, Film in eine die Steine der Berge direkt in die Museumsräume integrierende «Landschaft» einbringt, welche die Ausserordentlichkeit dieser Ausstellung von Ikemura begründet. Ich erinnere mich an ihre Schau im Kunstmuseum Basel (2019), welche die Medien und Werke vereinzelt zeigte und von der ich seltsam enttäuscht war. Während hier alles fliesst, insbesondere auch durch die Filme, welche ihre vereinzelt direkt im Film entstehenden Bilder wie Textilien im Raum hängend zu zeigen scheinen.

Bleibt die wichtige Frage, was dieses Fliessende bedeutet; sicher nicht einfach die vorüberziehende Zeit, sondern viel mehr die in fernöstlichem Denken wurzelnde Vision einer Verbindung von allem mit allem, somit auch Mensch, Tier und die gesamte Natur, die Materie und die ihr innewohnende, immaterielle Energie (siehe links „Waves“ 2025). Zuweilen setzt kemuras Kunst uns Westmenschen auch Grenzen indem wir die Symboliken zu wenig gut kennen. Vielleicht wissen wir, dass der Papagei-Usagi in Japan ein Begriff für Kaninchen (das Lieblingstier Ikemuras) meint, aber vermutlich KI befragen müssen, um zu erfahren, dass die schwangeren Bronze-Katzen ebenso Glück wie Unglück gebären können, für gute wie für böse Geister stehen. Im Detail ist diese Sinnbildlichkeit indes nicht notwendig, um die faszinierende Atmosphäre von Ikemuras Schaffen zu erspüren.

Interessant ist, dass sie die Basler Ausstellung von 2019 «Nach neuen Meeren» nannte, während die aktuelle den Titel «Das Meer in den Bergen» trägt. Die für Chur entstandene Edition zeigt ein Gesicht (Selbstporträt?) mit einem Gebirgskranz auf den es sich stützt, der aber auch den Kopf umfasst. Das legt den Gedanken nahe, dass dieses «Meer» nichts anderes als ihr eigenes sich im Geiste Nietzsches stetig wandelndes Universum meint (siehe Bild). Bis 23. November.

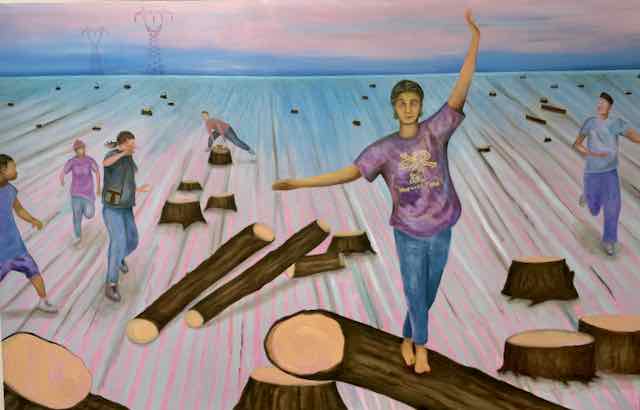

Ein Besuch der Ausstellung von Leiko Ikemura in Chur muss unbedingt einen Abstecher ins «Labor» integrieren, wo aktuell die Manor-Preisträgerin Graubünden, die Malerin Noémi Pfister (*1991 Locarno) , ihren ersten institutionellen Einzel-Auftritt hat. Auf die nach Ausbildungsjahren in Genf nun in Basel wohnhafte Bündnerin (Bürgerort Trun) bin ich erstmals im Kunsthaus Langenthal aufmerksam geworden, in einer Ausstellung, die sich mit dem Körper im digitalen Zeitalter befasste. Was mir gefallen hat und sich nun in Chur bestätigte, ist wie sie aktuelle Themen in fantastische – gar satirische – Szenerien einbettet und darin mit Figuren «spielt», die sie aus irgendeiner Website herausgeschnitten hat und nun für ihre «Erzählung» wiederverwendet. Zum Beispiel wenn sie Jugendliche die Stümpfe gefällter Bäume in einer bereits kahlen Landschaft als Hüpf-Sockel nutzen lässt oder wenn sie eine asiatisch wirkende, eher bullige Figur mit Adler-Perücke ikarusgleich aus einem feurig-gelben Himmel hinuntersegeln lässt. Die Figur stürzt freilich nicht, sie scheint vielmehr unhörbar anzukündigen: Wir kommen! (Siehe grosses Bild oben).

Ein Besuch der Ausstellung von Leiko Ikemura in Chur muss unbedingt einen Abstecher ins «Labor» integrieren, wo aktuell die Manor-Preisträgerin Graubünden, die Malerin Noémi Pfister (*1991 Locarno) , ihren ersten institutionellen Einzel-Auftritt hat. Auf die nach Ausbildungsjahren in Genf nun in Basel wohnhafte Bündnerin (Bürgerort Trun) bin ich erstmals im Kunsthaus Langenthal aufmerksam geworden, in einer Ausstellung, die sich mit dem Körper im digitalen Zeitalter befasste. Was mir gefallen hat und sich nun in Chur bestätigte, ist wie sie aktuelle Themen in fantastische – gar satirische – Szenerien einbettet und darin mit Figuren «spielt», die sie aus irgendeiner Website herausgeschnitten hat und nun für ihre «Erzählung» wiederverwendet. Zum Beispiel wenn sie Jugendliche die Stümpfe gefällter Bäume in einer bereits kahlen Landschaft als Hüpf-Sockel nutzen lässt oder wenn sie eine asiatisch wirkende, eher bullige Figur mit Adler-Perücke ikarusgleich aus einem feurig-gelben Himmel hinuntersegeln lässt. Die Figur stürzt freilich nicht, sie scheint vielmehr unhörbar anzukündigen: Wir kommen! (Siehe grosses Bild oben).

Pfister präsentiert die grossformatigen Bilder an einer stellwandähnlichen Eisenkonstruktion als wären es Plakate auf dem Bahnhofplatz. Damit sie im Sturm nicht fallen, sind sie mit Jeans-Taschen beschwert und auf den Rückwänden findet man als Kehrseite im wahrsten Sinn u.a. ein Bild des «Kleinen Maulwurf als Maler» frei nach Zdenek Miler. Kippt die Künstlerin damit auch ihre Werke in die Comic-Kiste? Bis 23. November

Schluss jetzt – obwohl da ja noch Alois Lichtsteiner in Burgdorf und Klodin Erb in Aarau wären… nächstes Mal!

Annelise Zwez

Alle Fotos: azw