Newsletter III 2024

Virginie Rébetez – La levée des corps – Installation Grange de la Ferme-Asile in Sion. Mit Performer Lionel Fournier. Foto: azw

Virginie Rébetez – La levée des corps – Installation Grange de la Ferme-Asile in Sion. Mit Performer Lionel Fournier. Foto: azw

Am Anfang jedes Newsletter steht a) die Frage, was ich gesehen habe b) was ich bereits auf Facebook kommentiert habe (Tracy Rose und Ka Moser) und c) über was ich schreiben möchte. Vorab: Die Zeit und die Energie reichte für vieles nicht. Dennoch: Hedi Mertens, Virginie Rébétez und das Potpourri im Pasquart, pardon im Kunsthaus Biel (ich kann die Namensänderung nicht begreifen) sind gesetzt.

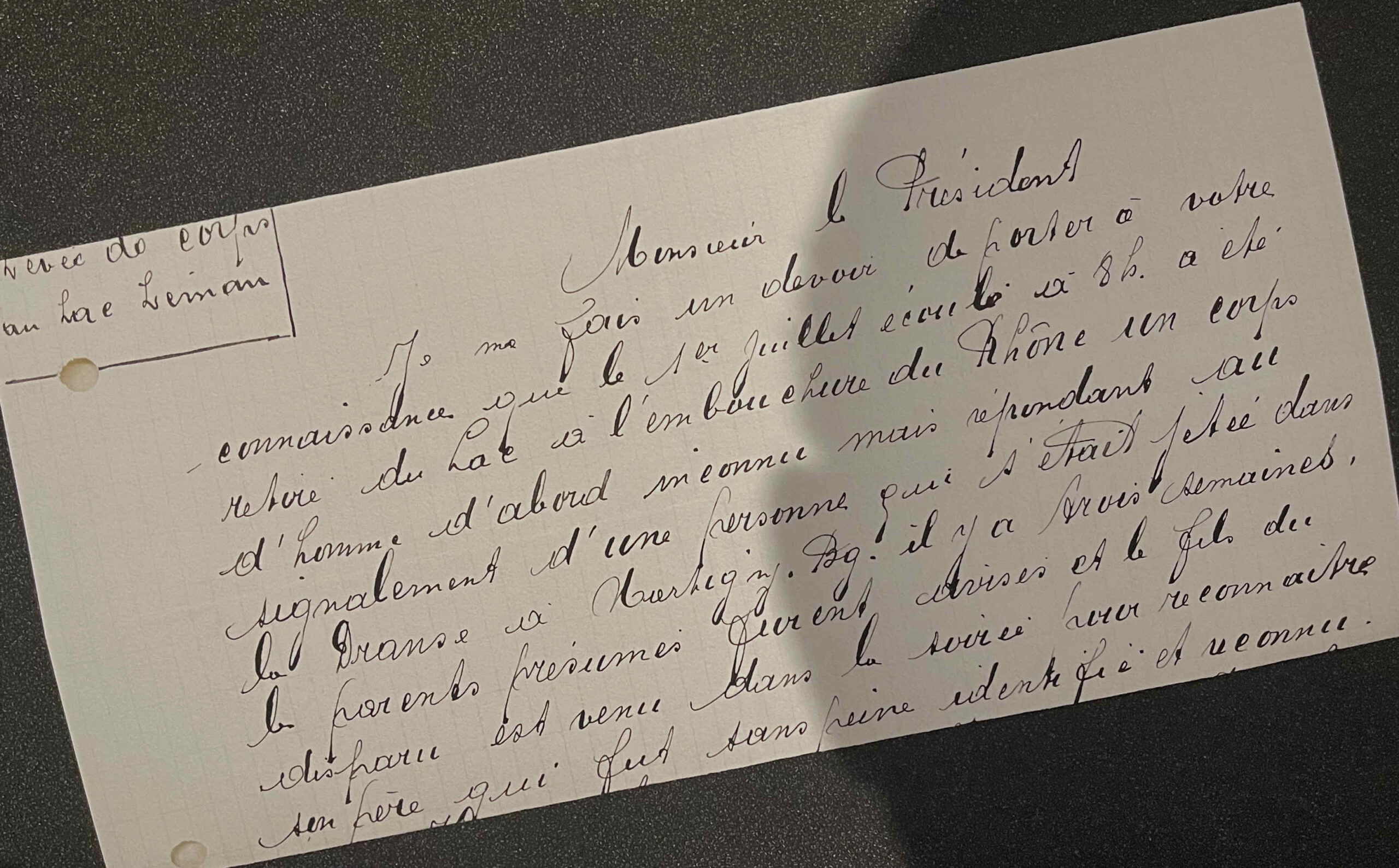

Zur Ausstellung der Westschweizer Fotografin/Künstlerin VIRGINIE REBETEZ (*1979 Lausanne) in der Grange de la Ferme-Asile in Sion kann ich nur noch eine Review schreiben, denn ich war an der Finissage vor Ort. Sie hatte den behördenseits initiierten Auftrag, eine dokumentarisch-künstlerische Installation zum Inhalt des Staatsarchivs, wie es über Jahrzehnte geäufnet wurde und nun in analoger Form mehr und mehr verschwindet, zu machen. Lange sei sie ratlos gewesen, sagte Virginie Rébétez (die übrigens nichts mit Augustin Rébétez zu tun hat) im Gespräch. Dann aber sei sie auf die polizeilichen Untersuchungen zu Selbstmorden in den 1930er bis 1950er-Jahren gestossen. Da sei für sie, die sich seit rund 15 Jahren mit dem Tod, dem Verschwinden beschäftigt, der Weg klar geworden.

Behutsam und doch berührend hat sie sich dem Thema genähert. Ein grossflächig auf einen eingefügten Holzboden projiziertes Video erzählte collageartig vom Sichten und Abstauben der alten Papiere.

Behutsam und doch berührend hat sie sich dem Thema genähert. Ein grossflächig auf einen eingefügten Holzboden projiziertes Video erzählte collageartig vom Sichten und Abstauben der alten Papiere.

In den Dokumenten vorgefundene Abbildungen fotografierte und vergrösserte Rébétez so sehr, dass sie in den sargähnlich platzierten Holzkisten entlang der Scheune nur schemenhaft auf eine Person verwiesen, sie aber gleichwohl emotional präsent sein liess. An der Frontwand hingen fünf, je achtteilige, scheinbar ungegenständliche Hochformate, die ihre Bedeutung erlangen, wenn man weiss, dass die Quadrate die (malerisch bearbeiteten) Lumpen wiedergeben, mit welchen die Künstlerin die Dokumente abgewischt hat, sie somit eine Art Bilder der Zeit und indirekt auch ihres Inhaltes sind. – Wirkungsmässig bin ich ihnen nicht wirklich nahe gekommen, aber für die Choreographie der Installation waren sie wichtig.

Auf der Galerie gegenüber waren zum einen alte Ausziehschränke zu sehen wie sie in Archiven zu Hunderten stehen, zum anderen – eindrücklich – Ausschnitte aus den Dokumenten, die fragmentarisch die einzelnen Fälle beleuchteten und die Andeutungen im Hauptsaal mit ihrer Realität untermauerten.

Als Ganzes hat sich die Inszenierung Rébétez’ nachhaltig eingeschrieben.

Die Retrospektive HEDI MERTENS (1893-1982) im Haus Konstruktiv in Zürich (der letzten Ausstellung vor der Schliessung und dem Umzug ins Löwenbräu-Areal) berührt auf ganz andere Weise. Zum einen stellt ihr Werk, das in den 1960er/70er-Jahren enstanden ist, eine eigenständige Erweiterung der Konzepte der Zürcher Konkreten dar. Dies vorab durch die intuitive Setzung von Farben als gleichwertige Ebene zu den mathematischen Parametern, die bei ihr fast durchwegs vom Quadrat und seinen Multiplikationen bestimmt sind.

Dann ist da aber auch der im Vergleich zu den Konkreten ganz andere Lebenslauf, obwohl sie gleichaltrig, ja sogar älter ist im Vergleich zu Max Bill (1908-1994) oder Verena Löwensberg (1912-1986). Sie herabmindernd als zweite oder gar dritte Generation der geometrischen Abstraktion zu bezeichnen, ist darum problematisch. Denn sie war schon in den 1930er-Jahren in engem Kontakt mit der Zürcher Kunstszene und dies auf der Basis einer eigenen Kunstausbildung in Zürich und im Ausland. Aber da war auch das Unstete (vielleicht sollte man sagen das Suchende) in Form des mehrfachen Wechsels ihrer Lebenspartner.

Dann ist da aber auch der im Vergleich zu den Konkreten ganz andere Lebenslauf, obwohl sie gleichaltrig, ja sogar älter ist im Vergleich zu Max Bill (1908-1994) oder Verena Löwensberg (1912-1986). Sie herabmindernd als zweite oder gar dritte Generation der geometrischen Abstraktion zu bezeichnen, ist darum problematisch. Denn sie war schon in den 1930er-Jahren in engem Kontakt mit der Zürcher Kunstszene und dies auf der Basis einer eigenen Kunstausbildung in Zürich und im Ausland. Aber da war auch das Unstete (vielleicht sollte man sagen das Suchende) in Form des mehrfachen Wechsels ihrer Lebenspartner.

Von 1917 bis 1924 war sie mit dem Dichter und Sänger Hans Roelli im Kanton Graubünden verheiratet und hatte mit ihm zwei Kinder. Dann verband sie sich mit dem Zürcher Architekten Walter Mertens und hielt in Feldmeilen ein offenes Haus für Kunst und Kultur. Trotz weiterer Kinder (geb. 1931 und 1932) verbündete sie sich mit einigen Frauen (darunter die Künstlerin Helen Dahm) und zog 1938/39 in ein Ashram in Indien. Nach dem Tod von Mertens 1952 zog sie ins Tessin, schliesslich nach Carona in die Casa aperta von Arend Fuhrmann (1918-1984). Arend war Maler geometrisch-konkreter Richtung und animierte Mertens – seine nunmehrige Lebenspartnerin – ihre Malerei wieder aufzunehmen, was  dieser – auch im Kontext der sich für Frauen verändernden Zeit – nun endlich gelang. In knapp 20 Jahren schuf sie ein reifes, konkretes Spätwerk, das den Vergleich mit den Zürcher Konkreten der 1930er-/50er-Jahre in keiner Art und Wiese zu scheuen braucht. Aber eben: Sie war kunstgeschichtlich verspätet…ein komplexes Frauen-Schicksal, das bis heute zur Folge hat, dass ihr nicht eigentlich der Stellenwert beigemessen wird, den sie verdiente.

dieser – auch im Kontext der sich für Frauen verändernden Zeit – nun endlich gelang. In knapp 20 Jahren schuf sie ein reifes, konkretes Spätwerk, das den Vergleich mit den Zürcher Konkreten der 1930er-/50er-Jahre in keiner Art und Wiese zu scheuen braucht. Aber eben: Sie war kunstgeschichtlich verspätet…ein komplexes Frauen-Schicksal, das bis heute zur Folge hat, dass ihr nicht eigentlich der Stellenwert beigemessen wird, den sie verdiente.

Zwar hatte sie mit Fuhrmann zusammen zahlreiche Ausstellungen, erfuhr durchaus Anerkennung, auch in Zürich, doch die Kunstgeschichte weicht nicht ab von ihrer Maxime der Chronologie.

Leider thematisiert die Zürcher Ausstellung, die zuvor im MASI in Lugano zu sehen war, die psychologischen Aspekte kaum bis gar nicht, sondern konzentriert sich ganz auf das Werk. Das ist nicht falsch, aber dennoch einseitig.

Ihr Werk setzt in den 1960er-Jahren mit Kompositionen ein, die klar belegen, dass hier nicht von Einstieg gesprochen werden kann, sondern von einem gleichsam aufgestauten Spätwerk (Abbildung: rechts 1961, links 1970)). Der Katalog zeigt, dass die Werke nicht aus dem Nichts entstehen, sondern über Skizzen zur Konkretisierung führen. Auffallend ist sehr schnell der Aspekt der freien Farbsetzung, aber auch eines tänzerisch-bewegten Momentes, von Rhythmen, die innerhalb der Kompositionen spielen. Und gerade durch das Aufgestaute ist sie auch fähig immer wieder neu anzusetzen, sich zu entwickeln ohne ihr Prinzip – das Quadrat – zu vernachlässigen. So ist es denn letztendlich die ausserordentlich Qualität ihres auf wenige Jahre komprimierten Schaffens, das eine Neuschreibung der Kunstgeschichte erfordert.

Meine Newsletter sollen nicht nur Highlights beleuchten, sondern zuweilen auch kritisch sein. Das Kunsthaus Biel (ich muss ja wohl auf den neuen Namen einschwenken), zeigt zurzeit ein eigentliches Potpourri – 4 Ausstellungen gleichzeitig, die Hommage an René Zäch (1946-2023) in den neuen Sammlungsräumen im Parterre nicht einmal eingerechnet. Das ist ein Konzept wie es das Mamco in Genf, Paul Bernards früherer Wirkungsort, auch praktiziert. Mir fehlt da deutlich ein Schwerpunkt, zumal da nichts ist, das durch besondere Qualität obenaus schwingen würde.

Meine Newsletter sollen nicht nur Highlights beleuchten, sondern zuweilen auch kritisch sein. Das Kunsthaus Biel (ich muss ja wohl auf den neuen Namen einschwenken), zeigt zurzeit ein eigentliches Potpourri – 4 Ausstellungen gleichzeitig, die Hommage an René Zäch (1946-2023) in den neuen Sammlungsräumen im Parterre nicht einmal eingerechnet. Das ist ein Konzept wie es das Mamco in Genf, Paul Bernards früherer Wirkungsort, auch praktiziert. Mir fehlt da deutlich ein Schwerpunkt, zumal da nichts ist, das durch besondere Qualität obenaus schwingen würde.

Erinnerungswürdig ist immerhin die raumgreifende Installation von PRICE, welcher den Manor Preis Bern 2023 gewann. Der Saaltext verrät es nicht, aber «google» weiss, dass es sich hierbei um den Schweiz-Brasilianer Matthias Ringgenberg (*1986 in Rio de Janeiro) handelt. Die Salle Poma verwandelte er mit drei silbrigfarbenen, mit «Fenstern» durchsetzten Raumteilern/Vorhängen in ein Bühnensetting, das von drei Elementen «bespielt» wird: Einem von einem Gebläse in Form gehaltenen «Lüftungs»-Rohr und zwei Aquarien, gefüllt mit an Parfum-Fläschchen erinnernden «Skulpturen». Das Stück, das gegeben wird, hat olfaktorischen Charakter. Denn da begegnen sich zwei Düfte, zum einen das titelgebende «L’air du temps» von Nina Ricci (das benutzte ich schon als Teenager, will heissen in den 1960er-Jahren), zum andern ein nach Desinfektionsmittel schmeckender Duft, der von einem Ventilator verbreitet wird. Allerdings müssten die «Parfums» meiner Ansicht nach intensiver sein, um die Besucher*Innen immersiv zu bannen und in den Widerstreit von  Hygiene und Erotik einzubeziehen. Dennoch ist die Installation ein künstlerisch Ganzes, das sich in den sich aktuell wieder einmal erweiternden Kunstbegriff bestens einfügt. Die Ausstellung erfüllt auch das Postulat der Nachhaltigkeit, indem sie sich wohl bald wieder in ihre Einzelteile zerlegen und zur lediglich digital aufbewahrten «Kunst-Geschichte» wird.

Hygiene und Erotik einzubeziehen. Dennoch ist die Installation ein künstlerisch Ganzes, das sich in den sich aktuell wieder einmal erweiternden Kunstbegriff bestens einfügt. Die Ausstellung erfüllt auch das Postulat der Nachhaltigkeit, indem sie sich wohl bald wieder in ihre Einzelteile zerlegen und zur lediglich digital aufbewahrten «Kunst-Geschichte» wird.

Dies ganz im Gegensatz zu den Arbeiten des 1975 in Buffalo/New York geborenen STEPHEN FELTON, der als Nomade durch die Welt reist, um sein Konzept der banalen, «unheroischen» Bilder in Kunst-Institutionen aller Art zur Schau zu stellen. Er brüstet sich damit, sich von seinen jeweiligen Aufenthaltsorten inspirieren zu lassen und danach seine Bilder in bewusst «unheroischer» Zeit zu pinseln und zu präsentieren. Und sie dem Museum als Hinterlassenschaft zu überlassen, könnte man ergänzen und  es schaudert einem, dass diese schwarz-weissen Symbolzeichen (Schlange, Mond etc.) ohne jegliche malerische oder inhaltliche Vertiefung nach der Ausstellung irgendwo gelagert werden müssen. Das passt nun wirklich nicht in unsere Zeit.

es schaudert einem, dass diese schwarz-weissen Symbolzeichen (Schlange, Mond etc.) ohne jegliche malerische oder inhaltliche Vertiefung nach der Ausstellung irgendwo gelagert werden müssen. Das passt nun wirklich nicht in unsere Zeit.

Dieser Überfluss ist – auf gänzlich andere Art und Weise – Inhalt der Objekt-Assemblagen von SVETA MORDOVSKAJA (*1989 in Ulan-Ude/RU), die sie unter dem Titel «Costume» zeigt. Es ist vorstellbar, dass Kinder diese zusammengepferchten Glamour-Fundstücke aus der Verkleidungskiste uneingeschränkt lieben. Während die Erwachsenen eher karnevaleske Horror-Geschichten darin sehen. Tatsächlich sind bei genauerem Hinsehen surreale Elemente wie Skeletthände, Glasaugen, abgefallene Stoff-Beine und mehr zu erkennen, welche durchaus gesellschafts-kritisch interpretiert werden können. Was wiederum die Qualität der Arbeiten der als Unterrichtsassistentin an der ZHdK tätigen Künstlerin ausmacht. Nachhaltig werden sie mir wohl trotzdem nicht in Erinnerung bleiben.

Noch immer hat man nicht alles gesehen, denn da ist auch noch die Zwei-Raum-Installation von DEBBIE ALAGEN (*1998), der den «Prix New Heads» der Genfer Hochschule der Künste gewonnen hat und nun – nicht zum ersten Mal – in Biel eine Ausstellungsmöglichkeit erhält. Seine Arbeit hat architekturnahen Charakter, sieht sich wie eine Folge von Fassaden an, die einem jedoch unschlüssig lassen, ob man sich nun im Aussen oder ev. bereits im Innen befindet.