-

Newsletter I 2026

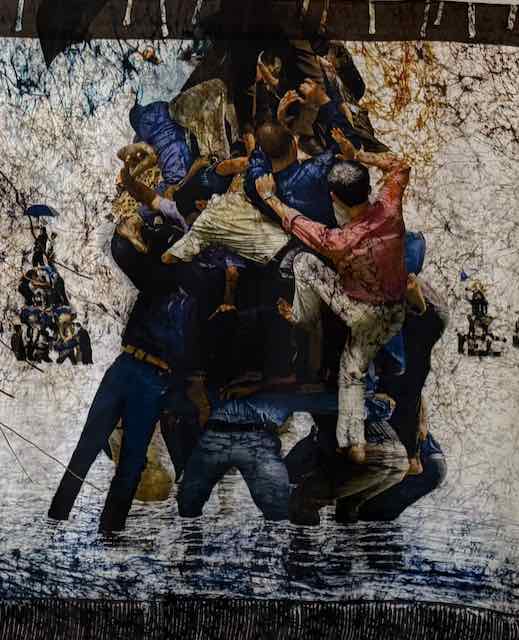

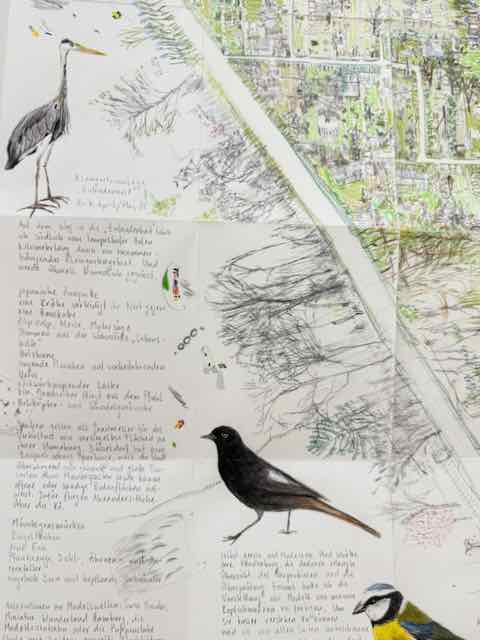

SELINE BURN (*1995) „Fourteen Hits, but different“* , kürzlich in der Ausstellung „Come-back! L’art figuratif en Suisse“ im Musée d’art in Pully (VD) zu sehen.

Nachdem mir das neue Format des «Spaziergangs» gefällt, weil auch «Nebensätze» möglich sind, fahre ich damit fort – einfach in grösseren Sprüngen, um auch wirklich Ende Monat anzugelangen.

Ich schaffe es nicht immer, Ausstellungen so zu besuchen, dass sie noch andauern, wenn ich den nächsten Newsletter schreibe, so gibt es auch Reviews, z.B. auf die Werkschau von Yee I-Lann (*1971 auf der Insel Sabah- malaysisches Borneo) in Thun, auf «Come back» – l’art figuratif au féminin» in Pully.

Ich schaffe es nicht immer, Ausstellungen so zu besuchen, dass sie noch andauern, wenn ich den nächsten Newsletter schreibe, so gibt es auch Reviews, z.B. auf die Werkschau von Yee I-Lann (*1971 auf der Insel Sabah- malaysisches Borneo) in Thun, auf «Come back» – l’art figuratif au féminin» in Pully.

Doch zunächst zu YEE-I LANN: Immer wieder gelingt es Direktorin Helen Hirsch hierzulande unbekannte Künstler*innen mit internationalem Renommée nach Thun zu holen, die individuell wie historisch-politisch-gesellschaftlich interessante Hintergründe sichtbar machen. Der hervorragende Saaltext erläutert sie. Meine Motivation für den Besuch war, dass ich eben erst «Das Haus der Türen» von Tan Twyn Eng (GB/MYS) gelesen habe, das die englische Kolonie in Malaysia in den 1920ern spiegelt.

Was mich in Thun überzeugte, war die durch und durch gestalterische Umsetzung Yee I-Lanns, will heissen die Gegenüberstellung und Verflechtung der kolonialen und der indigenen Kultur (Malaysia wurde 1963 unabhängig) mit bildnerischen Mitteln. Die von mir bisher nie bedachte Basis für ihr «Spiel» ist, dass es in der asiatischen Kultur den Tisch nicht gibt, sondern «nur» die Matte.

Was mich in Thun überzeugte, war die durch und durch gestalterische Umsetzung Yee I-Lanns, will heissen die Gegenüberstellung und Verflechtung der kolonialen und der indigenen Kultur (Malaysia wurde 1963 unabhängig) mit bildnerischen Mitteln. Die von mir bisher nie bedachte Basis für ihr «Spiel» ist, dass es in der asiatischen Kultur den Tisch nicht gibt, sondern «nur» die Matte.  «You were born on a mat and when you die, you will be rolled up in a mat. It is like a skin” in welche deine Biographie eingeschrieben ist, sagt die Künstlerin. Diese Matten (malaysisch Tikar) werden von den Einheimischen (meist Frauen) auf höchst kunstvolle Art aus Bambus geflochten, je nach Region in verschiedenen «Dialekten». So entstand z.B. die vielfarbige, wandfüllende Installation mit einer Vielzahl von Matten, in die Tische und Stühle, aber auch Plastikreste (!) eingewoben sind. Dasselbe Thema kehrt im Bürostuhl-Tanz wieder und – Yee I Lann arbeitet oft mit Fotografie – einer Schwarz-weiss-Serie von performativ-tänzerischen Inszenierungen. Sie sind köstlich anzuschauen – aber natürlich nicht unkritisch: Tisch und Stuhl als Macht der kolonialen Bürokratie, die sie – die Ureinwohner – aussen vor liess. Humorvoll-feministisch, um nicht zu schreiben «satirisch», sind die bereits 2010 entstandenen digitalen Collagen, die sie als «Tücher für Männer mit Macht» bezeichnet und die z.B. Pyramiden von jungen Männer zeigen, welche einander rücksichtslos besteigend die Spitze zu erreichen suchen.

«You were born on a mat and when you die, you will be rolled up in a mat. It is like a skin” in welche deine Biographie eingeschrieben ist, sagt die Künstlerin. Diese Matten (malaysisch Tikar) werden von den Einheimischen (meist Frauen) auf höchst kunstvolle Art aus Bambus geflochten, je nach Region in verschiedenen «Dialekten». So entstand z.B. die vielfarbige, wandfüllende Installation mit einer Vielzahl von Matten, in die Tische und Stühle, aber auch Plastikreste (!) eingewoben sind. Dasselbe Thema kehrt im Bürostuhl-Tanz wieder und – Yee I Lann arbeitet oft mit Fotografie – einer Schwarz-weiss-Serie von performativ-tänzerischen Inszenierungen. Sie sind köstlich anzuschauen – aber natürlich nicht unkritisch: Tisch und Stuhl als Macht der kolonialen Bürokratie, die sie – die Ureinwohner – aussen vor liess. Humorvoll-feministisch, um nicht zu schreiben «satirisch», sind die bereits 2010 entstandenen digitalen Collagen, die sie als «Tücher für Männer mit Macht» bezeichnet und die z.B. Pyramiden von jungen Männer zeigen, welche einander rücksichtslos besteigend die Spitze zu erreichen suchen.

Der Monat Dezember ist der Monat von «Auswahl», «Zentral», «Cantonales», Jahresausstellungen usw.

Mein Reigen begann mit der «Auswahl» in Aarau, die zu meinem Erstaunen und offenbar auf Wunsch des neuen Kurators Julian Denzler (ex Schaffhausen) 50 (von 164) Positionen zeigt, die von Künstler*innen aller Generationen – will heissen der 40er- (z.B. Jürg Stäuble), 50-er (z.B. Otto Grimm), 60er- (z.B. Andreas Dobler) bis hin zu den 2000er – zeigt. Hier eine Reihe von Fotos von Werken, die mir besonders aufgefallen sind:

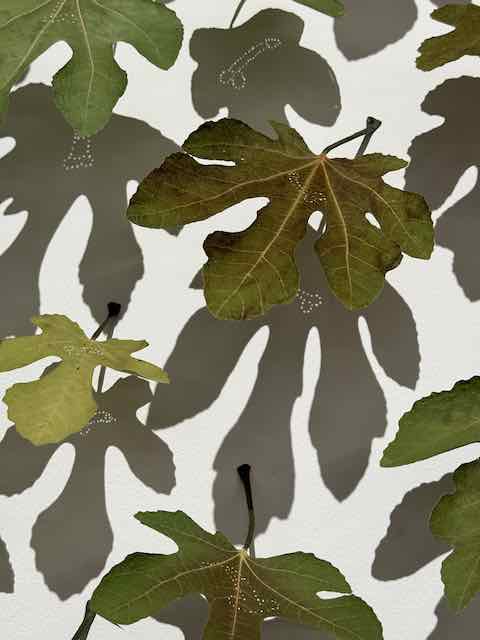

V.l.n.r. Andreas Dobler „Gebäude und Monumente“ (Ton); Agathe Zobrist „Schamhügel“ (Feigenblätter gelocht); Esther Hunziker „Screen Test #2 32“; Sadhyo Niederberger „Overflow“ (schwarze Kleidungsstücke).

Schon lange auf meinem Programm war „COME BACK – L’ART FIGURATIF EN SUISSE: UNE SCÈNE AU FÉMININ“ im Musée d’art de Pully (VD), sodass ich mich letztlich beeilen musste, sie nicht zu verpassen. An die 100 Werke von 30 Kunstschaffenden zeigten eine gelungene Palette an Malerei. «Figuratif» meinte dabei nicht einfach gegenständlich, sondern explizit «figürlich», per se oder integriert in Landschaft, Stilleben und andere Szenerien. Die Auswahl betonte die Romandie – logisch – schaute aber – was selten ist – über den Röstigraben, will z.B. heissen neben Caroline Bachmann auch Silvia Gertsch, neben Nina Childress auch Rachel Lumsden, neben Valérie Favre auch Noémi Pfister usw.  Schön, dass auch Anachronistisches Eingang gefunden hat, z.B. frühe Werke der Luzernerin Irma Ineichen (*1929) – s. Bild links (1969) – oder in die Auswahl «au féminin» Bilder Yann Bisso und Andriu Deplazes integriert waren. Ein ausstellungsspezifisches Highlight war das Einstiegsbild von Cécile Giovannini: Sie schuf eine Schweizer Landschaft mit Porträts aller Beteiligten (mit Plan), in den Wolken auch jenen, die bereits verstorben sind wie z.B. Émilienne Farny oder Andrea Muheim. Wer kannte zuvor all diese Gesichter und Silhouetten?

Schön, dass auch Anachronistisches Eingang gefunden hat, z.B. frühe Werke der Luzernerin Irma Ineichen (*1929) – s. Bild links (1969) – oder in die Auswahl «au féminin» Bilder Yann Bisso und Andriu Deplazes integriert waren. Ein ausstellungsspezifisches Highlight war das Einstiegsbild von Cécile Giovannini: Sie schuf eine Schweizer Landschaft mit Porträts aller Beteiligten (mit Plan), in den Wolken auch jenen, die bereits verstorben sind wie z.B. Émilienne Farny oder Andrea Muheim. Wer kannte zuvor all diese Gesichter und Silhouetten?

Was – zumindest im Saaltext – zu wenig herausgeschält war, ist, wer die Auswahl bestimmte, wie sie zustande kam. Und auch der Fakt, dass die figürliche Bildsprache vor allem in der Romandie lange einen schweren Stand hatte, da hier die (Neo)-Geo-Bewegungen (im weitesten Sinn) eine viel stärkere Position hatten.  Im Gespräch hörte ich dann, dass als Vorbereitung die Abgänger*innen der Kunstschulen der letzten Jahre auf das Thema «art figuratif» durchforstet wurden. Weil es viel mehr Abgängerinnen als Abgänger gibt, entstand der Eindruck, dass dies ein spezifisch weibliches Thema ist. Wahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass Künstlerinnen die intime Beobachtung sozialer und gesellschaftlicher Konstellationen besonders interessiert, aber Frauenausstellungen sind meiner Ansicht nach heute ein veralteter Ansatz.

Im Gespräch hörte ich dann, dass als Vorbereitung die Abgänger*innen der Kunstschulen der letzten Jahre auf das Thema «art figuratif» durchforstet wurden. Weil es viel mehr Abgängerinnen als Abgänger gibt, entstand der Eindruck, dass dies ein spezifisch weibliches Thema ist. Wahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass Künstlerinnen die intime Beobachtung sozialer und gesellschaftlicher Konstellationen besonders interessiert, aber Frauenausstellungen sind meiner Ansicht nach heute ein veralteter Ansatz.

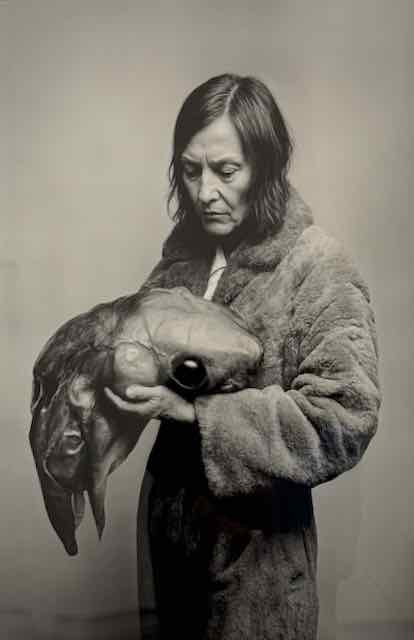

Im Vordergrund steht letztlich aber die Qualität der Auswahl und diese war über weite Strecken überzeugend. Das Bild auf dem Plakat von Séline Burn (*1995) ist ein Oeuvre majeure in seiner ernsthaften malerischen Präzision und der surreal-poetischen Erzählung einer statt den Garten sich selbst bespritzenden, jungen Frau. (Es hing bereits 2024 in der Cantonale Bern/Jura in Moutier). Dasselbe gilt für das mehrdeutige Querformat «Fourteen different Hits» (s.o.) Beeindruckt hat mich auch der Mut zum Thema «mir geht es heute nicht gut» im Porträt von Léanne Picthall (*1999 Genf). Bild rechts.

Im Vordergrund steht letztlich aber die Qualität der Auswahl und diese war über weite Strecken überzeugend. Das Bild auf dem Plakat von Séline Burn (*1995) ist ein Oeuvre majeure in seiner ernsthaften malerischen Präzision und der surreal-poetischen Erzählung einer statt den Garten sich selbst bespritzenden, jungen Frau. (Es hing bereits 2024 in der Cantonale Bern/Jura in Moutier). Dasselbe gilt für das mehrdeutige Querformat «Fourteen different Hits» (s.o.) Beeindruckt hat mich auch der Mut zum Thema «mir geht es heute nicht gut» im Porträt von Léanne Picthall (*1999 Genf). Bild rechts.

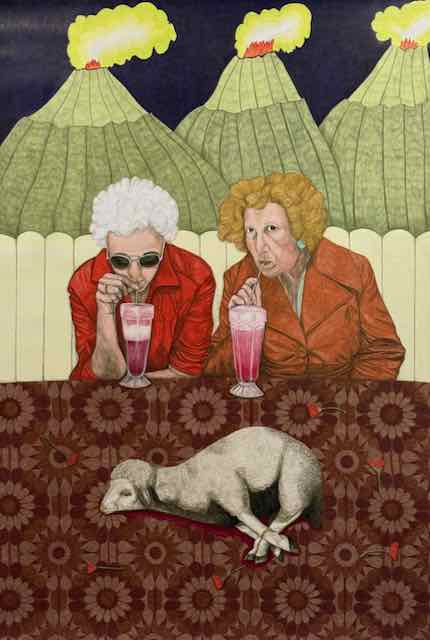

Dass Miriam Cahn und Zilla Leutenegger mit von der Partie sind, ist nicht überraschend, gefreut hat mich aber u.a. die Präsenz von Rita Siegfried (*1964), deren altmeisterliche Intérieurs von einer Qualität sind, die man eigentlich gesamtschweizerisch (nicht nur in Bern) wahrnehmen sollte. Mehr wäre zu erwähnen. Schade, dass der Saaltext keinerlei Informationen zu den einzelnen Künstler*innen enthielt. Bild links: Lucie Kohler „un dernier milk-shake avant la fin du monde“, Farbstift.

Als zweite Jahres-Schau besuchte ich jene des Kantons Solothurn, die heuer turnusgemäss vom Kunstmuseum Olten durchgeführt wird. In einen Besuch in Olten mischt sich in letzter Zeit immer mehr eine Art Mitleid, wird doch in meinem Empfinden kein anderes Kunstmuseum von der Politik (hier der städtischen) so oft und so schmählich im Stich gelassen wie Olten. Immer wieder werden die Projekte der Erneuerung, die dringend notwendig wäre, abgeschmettert, sisitiert, auf die lange Bank geschoben. Das gibt dem Museum je länger je mehr ein «Looser»-Image allem bewundernswertem Einsatz der beiden Co-Direktorinnen zum Trotz. Das tut jedes Mal weh.

Die Jahresausstellung ist qualitativ vergleichbar mit jener früherer Jahre. Die Präsenz verschiedener Generationen ist hier Standard. Senior ist heuer Jörg Binz (*1943) – ein schillernder Ur-Oltner! Summa summarum haben sich allerdings nur einige Werke wirklich eingeschrieben. Hier eine Auswahl:

V.l.n.r. Ana Vujic (rote Kreide auf Holz) „Reproduction of the Real“; Delia Rahel Ferraro Qulit (Oh my days); Esther Ernst „Britzer Zufriedenheit“ (Detail).

Ein Besuch bei meiner Schwester gab den Anlass, endlich die «Geister – dem Übernatürlichen auf der Spur» im Kunstmuseum Basel zu besuchen. Ich hatte von einem Freund bereits gehört, das Beste an der Ausstellung sei das Plakat. Der Kopf mit einem übergehängten Tuch und einem die Runde äugendem Video von Toni Oursler (GB) ist tatsächlich ein Eye-Catcher erster Güte. Vielleicht lenkt es die Erwartungen aber in eine falsche Richtung. Auch bei mir wird die Ausstellung als Ganzes nicht in die Highlight-Reihe des Jahres 2025 einfliessen.

Nicht dass sie nicht fundiert mit Recherchen unterlegt wäre, nein, genau das Gegenteil, sie ist – mit Ausnahmen – zu ernsthaft, geradezu dokumentarisch auf das Thema fokussiert. Sie ist auch, meiner Ansicht nach, zu wenig verführerisch, belässt die Besuchenden als Schauende und (am besten mit der Lupe) Lesende ohne sie zu einem Teil der Geisterwelt werden zu lassen. Und das in der Fasnacht-Stadt Basel! Köstlich empfand ich darum das nicht zur Ausstellung gehörende, aber doch im Museumsfoyer hängende Bild einer unbekannten Museumsaufsicht aus den 1960ern! S. Bild links.

Interessant ist, dass das Thema nicht eigentlich aus der Kunst stammt, sondern aus der Literatur – man denke an Shakespeares «Hamlet», die Johann Heinrich Füssli, ebenso wie William Blake inspirierten. Auch die Erscheinungen der Bibel können Basis sein oder Todesvorstellungen, wie etwa in William Blaire Bruces «Geisterjäger» nach einem Gedicht von Charles Dawson Shanly (1888). Bild rechts.

Dann schwenkt die Ausstellung ausgiebig in den Bereich der Fotografie, die im späten 19ten und frühen 20ten Jh. – dem Unsichtbaren mit Lichtbild-Experimenten auf die Spur zu kommen suchte, Materialisationen festzuhalten und Erfahrungen spiritistischer Medien greifbar zu machen versuchte.

Dann schwenkt die Ausstellung ausgiebig in den Bereich der Fotografie, die im späten 19ten und frühen 20ten Jh. – dem Unsichtbaren mit Lichtbild-Experimenten auf die Spur zu kommen suchte, Materialisationen festzuhalten und Erfahrungen spiritistischer Medien greifbar zu machen versuchte.

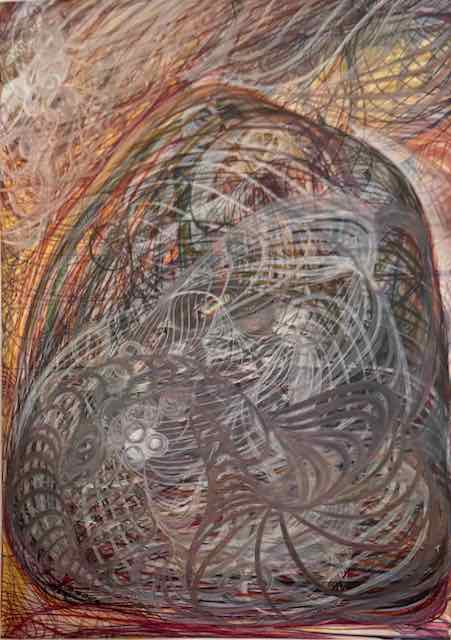

In der Folge kommt dann das das malerische – und vor allem auch zeichnerische – Medium wieder vermehrt zum Zug. Etwa in einer mediumistischen Zeichnung von Georgiana Houghton (Bild links) oder der grossen Vision der spirituellen Welt von Augustin Lesage. Die grosse Abwesende ist erstaunlicherweise Hilma af Klint; stattdessen gibt es eine wunderschöne Tuschestift-Arbeit von Magde Gill aus dem Musée d’art brut in Lausanne.

In der Folge kommt dann das das malerische – und vor allem auch zeichnerische – Medium wieder vermehrt zum Zug. Etwa in einer mediumistischen Zeichnung von Georgiana Houghton (Bild links) oder der grossen Vision der spirituellen Welt von Augustin Lesage. Die grosse Abwesende ist erstaunlicherweise Hilma af Klint; stattdessen gibt es eine wunderschöne Tuschestift-Arbeit von Magde Gill aus dem Musée d’art brut in Lausanne.

Schliesslich wechseln die Geister ihr Wirkungsfeld – C.G. Jung kommt ins Spiel, der Erscheinungen als Visualisierungen innerer, psychischer Konflikte mit zum Teil materialisierten Kräften sah, wie das von ihm bewahrte zersprungene Messer zeigt. Und später der zerborstene Stuhl von Urs Fischer von 2003. Insgesamt wirkt die Abteilung Gegenwart – in die unbedingt eine immersive Installation gehört hätte – indes etwas zusammengewürfelt. Sie führt von Paul Klee und Max Ernst bis hin zu einer Fotoserie von Innenräumen, in denen es einst gespukt haben soll (Corinne May Botz). Überraschend (weil mir bis dato unbekannt), das Objekt «Geist mit Leintuch» von Meret Oppenheim (1965) aus dem Museum Lichtenstein.

Schliesslich wechseln die Geister ihr Wirkungsfeld – C.G. Jung kommt ins Spiel, der Erscheinungen als Visualisierungen innerer, psychischer Konflikte mit zum Teil materialisierten Kräften sah, wie das von ihm bewahrte zersprungene Messer zeigt. Und später der zerborstene Stuhl von Urs Fischer von 2003. Insgesamt wirkt die Abteilung Gegenwart – in die unbedingt eine immersive Installation gehört hätte – indes etwas zusammengewürfelt. Sie führt von Paul Klee und Max Ernst bis hin zu einer Fotoserie von Innenräumen, in denen es einst gespukt haben soll (Corinne May Botz). Überraschend (weil mir bis dato unbekannt), das Objekt «Geist mit Leintuch» von Meret Oppenheim (1965) aus dem Museum Lichtenstein.

Es gäbe noch von Lygia Clark im Kunsthaus Zürich, von Julia Steiner in Grenchen, Francisco Sierra in Solothurn, Valloton in Lausanne und weiteren Jahresausstellungen zu berichten. Spannender scheint mir indes auch heuer eine BESTEN-REIHE der von mir 2025 gesehenen Ausstellungen zu erstellen.

Es fiel mir enorm schwer die Nominationen auf 10 herunterzubrechen doch da ist sie (IN ALPHABETHISCHER, NICHT WERTENDER, REIHENFOLGE).

MARINA ABRAMOVIC im Kunsthaus Zürich, weil es gelang Dokumentarisches und emotional Erfahrbares in Einklang zu bringen.

COME BACK – L’ART FIGURATIF EN SUISSE – UNE SCÈNE AU FEMININ im Musée des Beaux Arts in Pully, weil der gesamtschweizerische, generationen-übergreifende Blick eine selten postulierte Einheit und Vielfalt sichtbar machte.

KLODIN ERB im Aargauer Kunsthaus, weil das Feuer sich zuerst legen musste, um die innere Fülle ihres Schaffens sichtbar zu machen.

LOUISA GAGILARDI Im MASI in Lugano, weil die Künstlerin eine unserer Zeit entsprechende, figürliche Welt mit den Mitteln dieser heutigen Welt generiert.

LEIKO IKEMURA im Kunstmuseum Chur, weil der Einfluss eines entscheidenden Wandels in ihrem Oeuvre überzeugend in die Gegenwart überführt wurde.

JURABILDER im Kunstmuseum Solothurn, weil es gelang Fotografie und Film (das Leben) und Malerei (Landschaft) zu einer zeitübergreifenden Sicht zu vereinen.

MARISA MERZ im Kunstmuseum Bern, weil die nun von der Künstlerin unabhängige, lebensumspannende Bedeutung herausgeschält werden konnte.

NINA MERET ATES im «Müsigricht» in Steinen/Schwyz zeigt, dass auch off the road Kultur hochgehalten wird, Engagierte einer Künstlerin eine Plattform mitsamt Katalog-Edition boten; was diese mit einer durchdachten Präsentation quittierte.

NOTES FROM KIM LINN (1936-1997 GB) IM DIALOG MIT DAIGA GRATINA (*1985 LIT) im Kunstmuseum Appenzell, weil hier Unbekanntes in einen stillen, stimmigen mit grosser, innerer Anteilnahme zusammengeführt war.

STEVE MC QUEEN im Schaulager in Basel, weil sie einem in der Gleichzeitigkeit von Farbe und Ton gleichsam «gefangen» nahm.

Fotos: azw